尖尾滨鹬

Sharp-tailed Sandpiper Calidris acuminata

尖尾滨鹬(英文名:Sharp-tailed Sandpiper,学名:Calidris acuminata),是鸻形目丘鹬科滨鹬属的鸟类。具有浅色眉纹和黄色胸部,下体带有粗大的黑色纵纹。繁殖于西伯利亚冻原,冬季南迁至新几内亚、澳大利亚及新西兰等地。该物种主要栖息于沼泽、滩涂、泥沼、湖泊和稻田,常见于与其他涉禽混群。

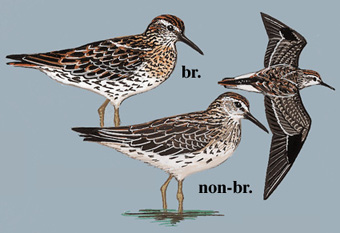

外形特征:中型滨鹬,身长17-22厘米,体重雄鸟53-114克,雌鸟39-105克,翼展36-43厘米。繁殖成鸟有醒目的栗色帽状羽毛,上体深褐色,边缘带有栗色和白黄色;颈和胸部分布着深色条纹;下胸、上腹和两侧有厚重的黑色V形斑;腿色由黄到绿或棕;喙黑色,下颚基部带棕色或粉红色;飞行时可见狭窄的白色翼带和深色臀部及尾覆羽两侧的白色。非繁殖成鸟颜色较暗,胸部灰色,有淡色条纹,与白色腹部界限不明显。幼鸟色彩鲜明,上体有亮黄色、栗色和白黄色边缘,顶冠栗色,有醒目的白色眉纹;胸部亮黄色,有时有淡色条纹形成窄的颈环;两侧洗染黄色,随年龄增长而变暗。

鸣叫特征:发出柔和的颤抖声'treeep',特别是在飞行中。

生活习性:尖尾滨鹬繁殖期栖息于西伯利亚的冻原平原,偏好有稀疏小柳树和苔原植物的湖泊、水塘、溪流岸边和附近的沼泽地带。非繁殖期则主要出现在海岸、河口以及附近的低草地和农田地带。通常单独或小群活动,食物丰富时会集结大群。受惊时会迅速形成紧密群体并快速协调飞行。在有低矮草本植物的水边干草地上或浅水处活动和觅食,有时在海边潮间带活动。主要以蚊子和其他昆虫幼虫为食,也吃小螺、甲壳类、软体动物和其他小型无脊椎动物,偶尔食用植物种子。

生长繁殖:繁殖于西伯利亚冻原带,繁殖期为6月至8月。巢筑于湿地和小柳树灌丛地区的草丛下的地面凹坑内,巢内铺有柳树叶。每窝产卵4枚,卵色橄榄褐色或绿色,带有黑褐色斑点,卵大小约39×27毫米。

区别辨识:与美洲尖尾滨鹬相似,但布满纹路的胸部和白色的腹部之间有明显的分界线。与长趾滨鹬相比,体型更大。

保护现状:IUCN:VU(易危)

地理分布:繁殖区位于西伯利亚东北部的北极到亚北极冻原地带,从勒拿河到科雷马河(东北西伯利亚)。非繁殖区覆盖了新几内亚、澳大利亚、美拉尼西亚、新西兰和斐济(西南太平洋),以及华莱士线的沿海和内陆地区。极有可能发生极端迷鸟现象,到达北美洲和欧洲。

其他:尖尾滨鹬具有强烈的迁徙习性,从夏季的繁殖地到冬季的越冬地,途经多个国家和地区。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多尖尾滨鹬的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多尖尾滨鹬的信息: